こんにちは!フリーランスエンジニアの剛(ごう)です。

皆さんはエディタソフトは普段何を使われていますでしょうか?

「コーディングをもっと効率的に、もっと楽しく」

そんな願いを叶えてくれる最新のAIエディタ「Cursor(カーソル)」をご存知でしょうか?

今回は、私の開発環境を一変させたこの革新的なエディタについてご紹介します!

きっかけ

私がCursorを知ったのは、一緒に働いているエンジニア仲間からの紹介がきっかけでした。

「コーディングの効率が劇的に上がる」「高品質なコードを自動生成できる」「エラー解決が格段に早くなる」という具体的な成果を聞いて、すぐに興味を持ちました。

でも、正直に言うと、私も最初は新しいツールの導入に懐疑的でした。

「また新しいツールか…」「使いこなすまでに時間がかかるのでは?」という不安が頭をよぎり、なかなか一歩を踏み出せませんでした。

特に、AIツールに関しては「本当に役立つのかな?」という疑念がありました。

しかし、「百聞は一見にしかず」という言葉もあるように、実際に試してみなければ分からないと思い、思い切って使ってみることにしました。

Cursorって何?

Cursorは、簡単に言うと「AIがあなたの横について一緒にコードを書いてくれる」エディタです。

Visual Studio Code(VS Code)をベースにしているので、VS Codeユーザーなら違和感なく使い始められます。

Cursorの最大の特徴は、強力なAI機能が統合されていることです。

エディタ内でOpenAI社のGPT-4やAnthropic社のClaude等、最新のAIモデルと直接対話が可能です。

従来のように何かを調べる際に別ウィンドウでChatGPTやGoogleを開く必要がなく、コードの提案や修正をその場で受け取り、ワンクリックでコードベースに反映できます。

エラーが発生した場合は、エラーメッセージをAIに共有すると、エラーの原因を分かりやすく説明し、具体的な解決策を提案してくれます。

また、AIによるコード補完機能も搭載しており、コードの続きを予測して提案してくれるため、入力効率が大幅に向上します。

開発中の疑問点も、その場でAIに質問できるので、作業の中断を最小限に抑えることができます。

導入と基本的な使い方

Cursorは、エディタ本体が無料で利用できるのが特徴です。ただし、GPT-4などの高度なAIモデルを使用する場合は、別途料金が発生する場合があります。

VS Codeをベースに開発されているため、VS Codeで使用している拡張機能もそのまま利用できますので、VS Code経験者であれば違和感なく使い始められるでしょう。

まずは公式サイト(https://www.cursor.com/)にアクセスし、お使いのOSに合わせてインストーラーをダウンロードして実行します。

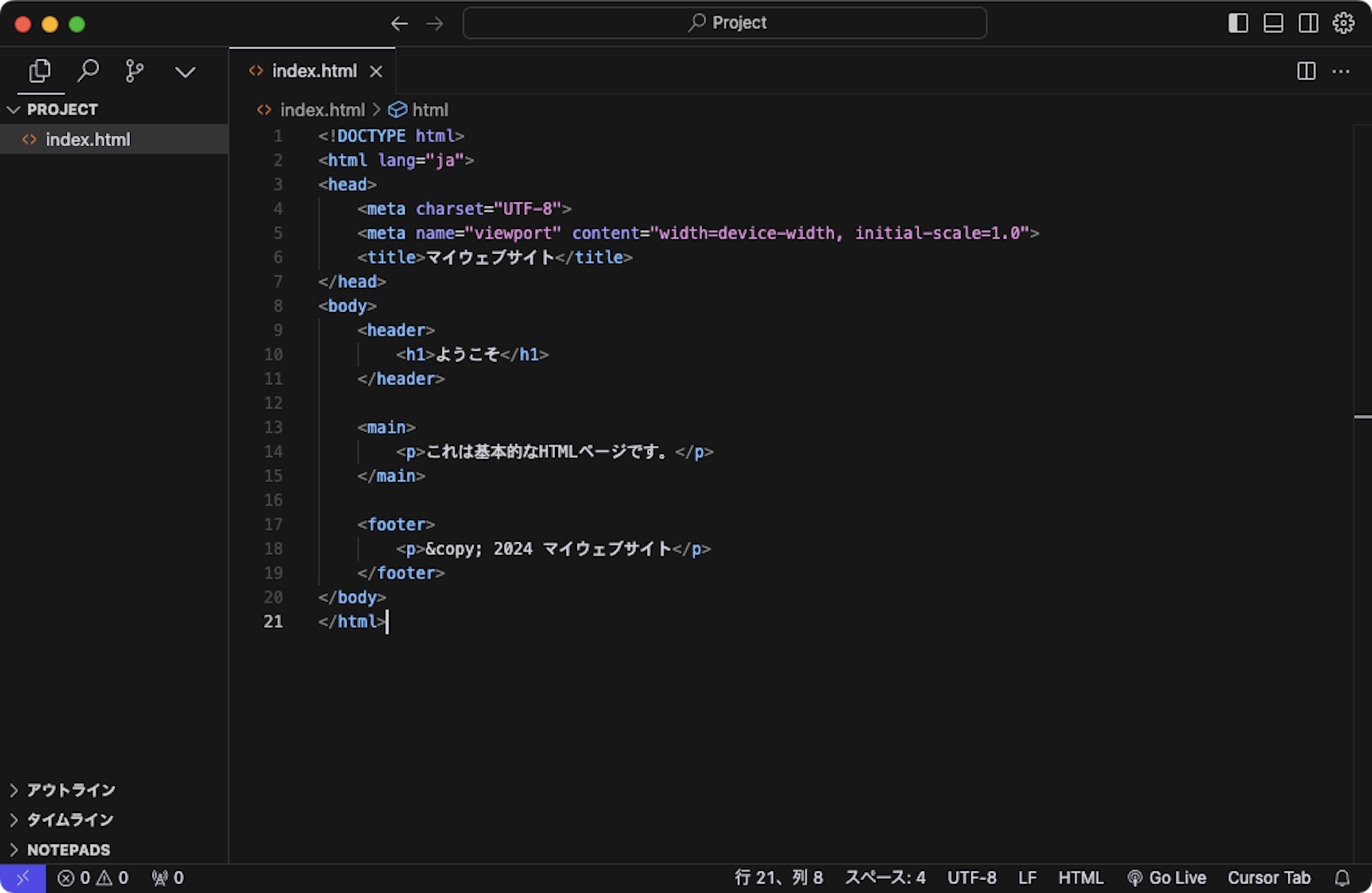

Cursor の基本的な画面

Cursorの基本的画面は、VS Codeとほぼ同じですが、AIとのチャット機能が追加されています。

AIとのチャット機能

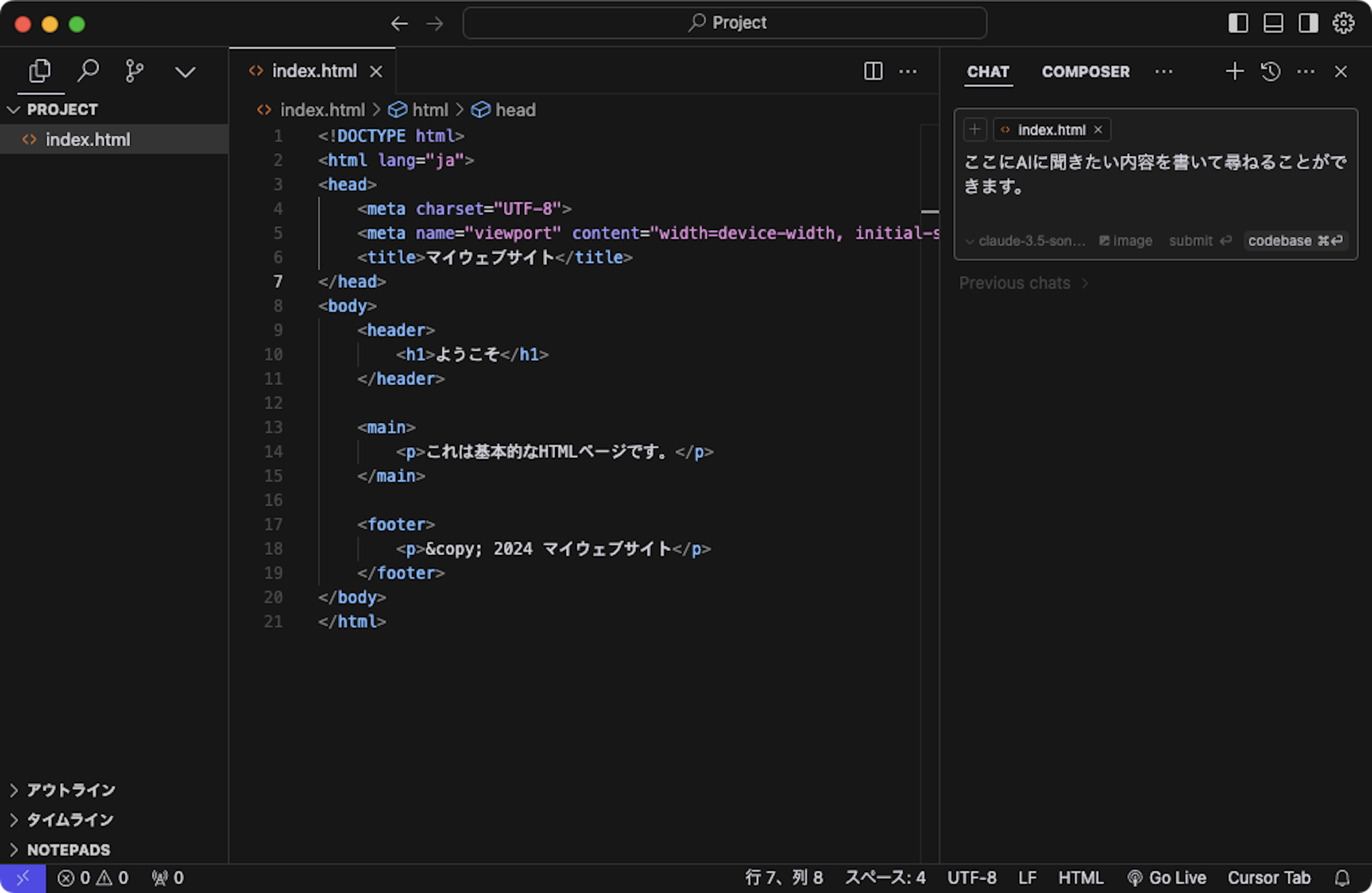

AIとのチャット方法は簡単です。

Macの場合は「⌘Cmd + L」、Windowsの場合は「Ctrl + L」のショートカットキーを押すと、エディタの右側にチャット画面が開きます。

右側にチャット画面が開きます。

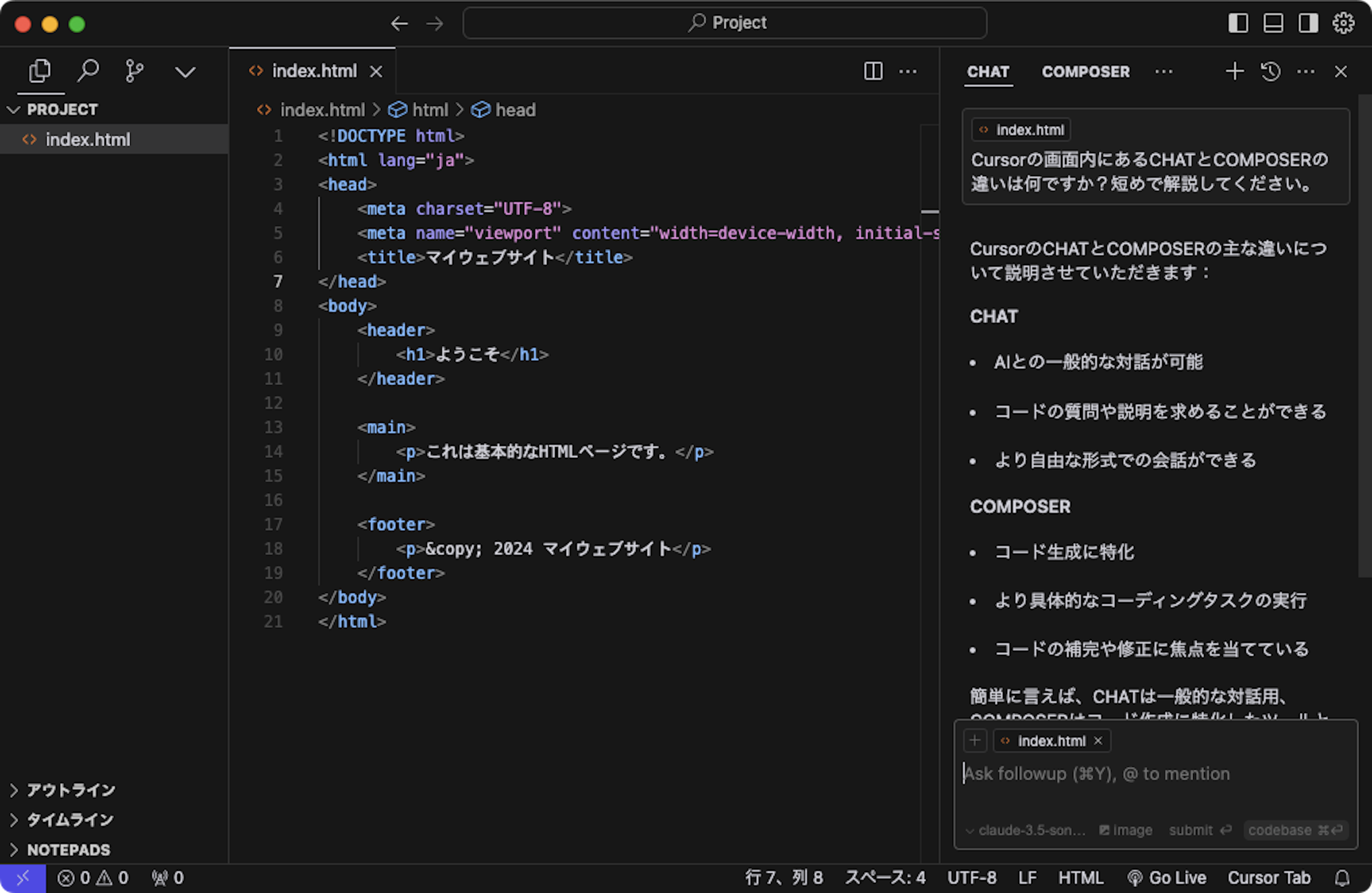

質問を入力すると、AIが丁寧に回答してくれます。特に便利なのは、AIが提案したコードを直接エディタ内に反映できる機能です。

コードの提案を受け取ったら、ワンクリックで実装に組み込むことができます。

これにより、コピー&ペーストの手間なく、スムーズにコードを実装できます。

VS Codeユーザーの方は、まずは無料プランから試してみることをお勧めします。

開発中に疑問点が生じた際は、Googleでの検索に頼る前に、まずはCursorのAIに質問してみましょう。驚くほど的確なアドバイスが得られるはずです。

Cursor で質問すると回答が得られます。

詳しい使い方や応用テクニックについては、別の記事で紹介していく予定です。

さいごに

私自身、最初は「また新しいツールか…」と思っていました。

でも、実際に使ってみると、コーディングの作業効率が格段に上がり、なにより「楽しく」なりました。

特に、エラーで詰まった時に、すぐに相談できる「AI上司」がいるような安心感は、本当に心強いものです。

ぜひ、あなたもCursorを試してみませんか?最初は小さな一歩から。一緒に、AIとの新しいコーディング体験を始めましょう!

質問やご意見がありましたら、コメント欄でお気軽に聞いてくださいね。一緒に学んでいきましょう!